I –Pompeo fuggiva a Durazzo, mentre a noi mancavano le navi per inseguirlo, ebbe così il tempo di indire nuove leve e di organizzarsi.

Intanto, mentre Cesare era in Gallia, gli Ottimati avevano preso il comando in Spagna, in Sardegna, in Sicilia e nella provincia d'Africa (corrispondente a parte della Libia, alla Tunisia ed a parte dell’Algeria).

Poiché in Spagna i Pompeiani avevano dislocato otto legioni, Cesare, per evitare che potessero invadere la provincia Narbonense e poi l'intera Gallia, decide di partire per la Spagna, in pari tempo manda in Sardegna Gaio Valerio

con una legione e in Sicilia con tre legioni Gaio Scribonio Curione, con l'ordine di passare in Africa, appena cacciati i Pompeiani.

Gli abitanti di Carali (Cagliari) appena vengono a sapere dell'imminente arrivo di Valerio, cacciano il governatore Marco Cotta, che fugge in Africa.

In Sicilia il governatore Marco Catone cerca di formare un esercito, facendo la leva anche in Lucania e nel Brutio.

Mentre completava queste operazioni viene a sapere che Curione sta per arrivare, decide allora di convocare a Siracusa il senato della provincia.

Presa la parola dice di essere stato mandato allo sbaraglio e ingannato da Pompeo, che, dopo essersi vantato di aver organizzato ogni cosa, impreparatissimo aveva intrapreso una guerra non necessaria.

Lamentate tali cose nell’assemblea fugge dalla provincia.

II – Dopo aver ordinato di requisire navi e di farle arrivare a Brindisi, per imbarcare le legioni da mandare in Spagna, Cesare si dirige a Roma.

Qui giunto convoca il Senato, rende noto di aver tentato ripetutamente di arrivare ad un accordo con i suoi avversari e con Pompeo in particolare, ma ogni sua proposta di incontro era stata rifiutata, o peggio ignorata.

Tuttavia si è ancora a tempo per evitare la guerra, propone quindi di mandare ambasciatori a Pompeo.

Il Senato approva la proposta, ma non si trova nessun senatore disposto a fare da ambasciatore, perché Pompeo, prima di lasciare Roma, aveva detto che avrebbe considerato nemico chi non lo seguiva.

Persi inutilmente tre giorni, Cesare parte per la provincia Narbonense.

Qui giunto scopre che i Marsigliesi sono passati dalla parte di Pompeo.

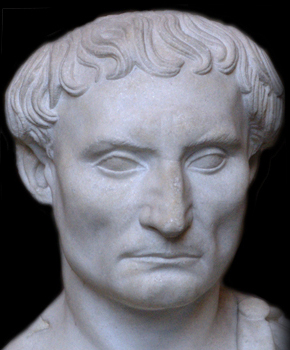

A Marsiglia, condannato per omicidio, era andato in esilio Tito Annio Milone,

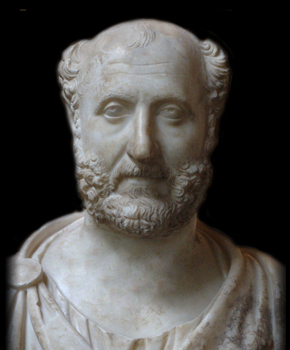

che con la sua banda a Roma aveva perseguitato i Cesariani, fino ad arrivare ad uccidere Clodio. Evidentemente Milone aveva trascinato i Marsigliesi contro Cesare e per rafforzarsi aveva chiamato in suo aiuto quel Domizio Enobarbo,

genero di Catone, che Cesare aveva graziato a Corfinio.

|

|

| Tito Annio Milone |

Domizio Enobarbo |

Presa questa decisione i Marsigliesi si preparano all'assedio, ammassando frumento e arruolando soldati tra i bellicosi Albici (tribù montanara che abitava i colli attorno a Marsiglia).

Arrivato Domizio con una decina di navi, immediatamente gli viene affidato il comando della città.

Cesare fa arrivare tre legioni a Marsiglia e la cinge d'assedio.

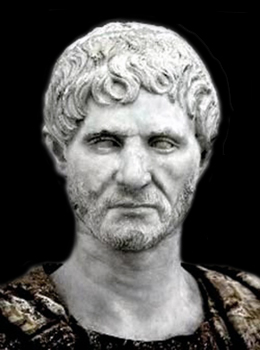

Ad Arelate (Arles) fa costruire dodici navi da guerra, varate in trenta giorni, affida a Decimo Bruto il comando della flotta e a Gaio Trebonio quello dell'esercito.

Intanto manda Gaio Fabio in Spagna con le tre legioni che svernavano a Narbona, ordinandogli di occupare i valichi dei Pirenei, dove si trovavano dei presidi Pompeiani.

|

|

| Decimo Bruto |

Gaio Fabio |

Fabio cacciati i presidi, a marce forzate si porta contro l'esercito di Afranio, per impedirgli di riprendere i Pirenei.

III – I Pompeiani erano così dislocati: Afranio con tre legioni occupava la Spagna Citeriore (i territori a nord dell'Ebro, con l'attuale Catalogna), Marco Petreio con due legioni la Spagna Ulteriore e Marco Terenzio Varrone con due legioni la Lusitania.

Potevano inoltre contare su trenta coorti di fanti ausiliari Spagnoli (circa 13 mila uomini) e cinquemila cavalieri. Cesare poteva disporre di sei legioni, seimila fanti ausiliari, tra i quali i fortissimi Germani e tremila cavalieri, che avevano combattuto in Gallia sotto le sue insegne, inoltre dalla Gallia recentemente pacificata erano arrivati altri tremila valorosissimi cavalieri, mentre dalla eccellente stirpe degli Aquitani erano venuti duemila uomini.

Pertanto in Spagna con i nostri trentacinquemila fanti e seimila cavalieri fronteggiavamo cinquantamila fanti e cinquemila cavalieri avversari.

Venuto a conoscenza dell'arrivo di Gaio Fabio, Petreio parte con le sue truppe dalla Spagna Ulteriore per unirsi ad Afranio.

Petreio

Per la favorevole posizione decidono di attestarsi a Llerda (oggi Lleida in Catalogna), che circondata da colline e lontana dal mare si trova sulle rive del fiume Sabris (oggi Segre), dove un ponte di pietra consente loro un sicuro attraversamento.

Probabilmente i Pompeiani, poiché dominavamo il mare, avevano preferito porre il campo nelle zone interne, ma così lasciarono a Fabio il controllo della costa con le importantissime città di Tarraco (Tarragona) e Barcino (Barcellona).

Fabio mentre avanzava verso Llerda portò dalla sua parte le popolazioni locali, ottenendo così il duplice risultato di non avere nemici alle spalle e di garantirsi i rifornimenti.

IV – Arrivato in prossimità dei Pompeiani, Fabio, raggiunto dalle truppe raccolte da Cesare si fortifica sulla riva del Sicoris e poco dopo costruisce due ponti, a distanza di quattro miglia (circa 6 km) l'uno dall'altro e quasi ogni giorno fa attraversare il fiume da due legioni, per foraggiare in campo nemico, limitando così ai Pompeiani la possibilità di rifornirsi.

Nei giorni che seguono si succedono piccoli scontri, i Pompeiani sentendosi inferiori ai nostri non sfruttano il loro predominio numerico.

Cesare avendo organizzato ogni cosa lascia Narbona e con una scorta di novecento cavalieri raggiunge Fabio.

Non volendo perdere tempo il giorno appresso attraversa il ponte più vicino con tre legioni e si porta alle falde del colle sul quale si era accampato Afranio, offrendo battaglia, ma questi la rifiuta.

Infine dopo tre giorni si arriva allo scontro, concluso con esito incerto: gli Afraniani esultavano perché, pur essendo considerati inferiori ai nostri, avevano resistito, noi ci consideravamo vincitori perché pur essendo inferiori di numero e avendo combattuto su terreno sfavorevole li avevamo cacciati dietro alle mura di Llerda.

Nello scontro dei nostri perirono settanta soldati e il centurione Quinto Fulginio, uomo di straordinario valore, ma ben seicento furono i feriti. Dei Pompeiani cadde il centurione primipilo Tito Cecilio, altri quattro centurioni e duecento soldati, innumerevoli furono i feriti.

V – Due giorni dopo, scoppia una tempesta di violenza mai vista.

Si sciolgono le nevi sulle montagne vicine. I fiumi straripano e il Sicoris spazza via entrambi i ponti costruiti da Fabio.

Ci troviamo in una situazione critica, poiché il nostro accampamento si trova tra il Sicoris e un suo affluente (il Cinca), che scorre a trenta miglia di distanza e non possiamo attraversare ne l'uno, ne l'altro.

Restiamo tagliati fuori dai rifornimenti.

La piena dura parecchi giorni, impedendoci di ricostruire i ponti.

Mentre con Cesare eravamo bloccati, arriva dalla Gallia un grande convoglio con abbondanti rifornimenti, ma per la mancanza di ponti resta sull'altra riva.

Afranio, avutane notizia, parte dal campo in piena notte, attraversa il ponte di pietra, davanti a Llerda, con la cavalleria e tre legioni per impadronirsi del convoglio.

Ma i cavalieri Galli che con gli arcieri Ruteni facevano da scorta, pur di gran lunga inferiori di numero resistono bravamente. Nello scontro dei nostri amici Galli caddero circa duecento arcieri, pochi cavalieri e pochissimi bagagli andarono perduti.

Tuttavia Afranio e Petreio scrivono a Roma ai loro seguaci ed esagerando la portata dei fatti, annunciano che avevano in loro potere Cesare e il suo esercito. Subito si diffonde la convinzione che la guerra stia per finire.

In tali frangenti, quei senatori che fino ad allora erano rimasti a Roma in attesa degli eventi, si affrettano a raggiungere Pompeo, per non essere accusati poi di tradimento.

VI – Cesare era vivamente preoccupato per la sorte dei Galli venuti in suo soccorso, temeva che non potendo resistere a lungo all'assedio di Afranio, sarebbero stati massacrati, ma era impossibile ricostruire i ponti per la piena e perché le opposte rive erano presidiate dagli uomini di Afranio.

Allora ordina di costruire in tutta fretta delle imbarcazioni leggere, simili a quelle che aveva visto in Gallia. Appena pronte, di notte, le fa trasportare su carri ventidue miglia lontano dal campo, con queste attraversa il fiume e sorprendendo i Pompeiani occupa il colle prossimo alla riva e lo fortifica, prima che i nemici se ne accorgano.

Ciò fatto vi manda una legione e controllando entrambe le rive del fiume in due giorni costruisce un ponte, mettendo in salvo il convoglio arrivato dalla Gallia, che secondo il costume dei Galli era formato da un grandissimo numero di carriaggi sui quali oltre ai rifornimenti avevano portato anche le loro donne.

Lo stesso giorno fa attraversare il ponte dalla cavalleria che assale gli ignari foraggiatori di Afranio. Sono catturati molti uomini e molti animali da soma, una coorte nemica venuta in soccorso viene del pari catturata, infine per lo stesso ponte i cavalieri ritornano nel campo incolumi dal primo all’ultimo.

Spaventati dal valore dei nostri cavalieri i soldati di Afranio, non osarono più foraggiare di giorno, ma si limitarono a farlo di notte con grande pericolo e scarsi risultati.

VII – Visto che Cesare era a capo delle proprie truppe, si sparge la voce che Pompeo sarebbe arrivato in Spagna con altre legioni, passando per l'Africa, per prendere il comando.

Ma intanto gli Oscensi (abitanti della attuale Uesca in Aragona), i Calagurritani (abitanti della attuale Loarre in Aragona), i Tarraconesi (Tarragonesi), gli Iacetani (abitavano nel nord dell’Aragona e della Catalogna), gli Ausetani (abitavano nel nord della Catalogna), gli Illurgavonesi (abitavano sulla riva destra dell’Ebro) mandano messi per dire a Cesare che erano pronti ad obbedire ai suoi ordini.

Cesare al fine di evitare che la nostra cavalleria, per attaccare le truppe di Afranio, dovesse fare un lungo giro, passando attraverso il ponte appena costruito, che come detto si trovava a ventidue miglia dal nostro campo, ordina che si scavino dei canali, per deviare parte del Sabris ed abbassando il livello delle acque, formare un guado.

Appena i lavori furono ultimati, Afranio e Petreio, temendo che tagliassimo loro ogni possibilità di rifornimento, data la superiorità della nostra cavalleria, decidono di ritirarsi abbandonando Llerda e le rive del Sicoris, per spingersi verso l'Ebro ed attraversarlo diretti verso le terre dei Celtiberi, dove contavano di arruolare un gran numero di cavalieri.

Allo scopo requisiscono lungo l'Ebro un gran numero di imbarcazioni, le concentrano ad Octogesa (Mequienza), che dista venti miglia dal loro campo e apprestato un ponte di barche mandano avanti due legioni, che attraversato l'Ebro, si fortificano sulla riva destra.

Appreso che Cesare era riuscito ad abbassare le acque del Sabris, abbandonano a Llerda due coorti di ausiliari e decidono di partire con tutto il resto dell'esercito.

VIII – Intanto la voce che Pompeo sarebbe arrivato in soccorso era svanita.

Pertanto Afranio e Pompeo decidono di ritirarsi rapidamente e alla terza vigilia (tra mezzanotte e le tre di mattina), abbandonano Llerda, ma mentre sono in marcia la loro retroguardia è raggiunta dalla nostra cavalleria. I nostri vedendo dalle alture i nemici in fuga, scongiurano Cesare di mandarli all'attacco.

Alle preghiere dei soldati si uniscono quelle dei centurioni, Cesare consente che si attraversi il Sabris, in quel punto dove avevamo formato un non facile guado. Dispone i cavalieri a valle della colonna dei fanti, per raccogliere chi venisse travolto dalle acque.

In tal modo si attraversa il fiume senza perdere un solo uomo.

I soldati si mettono in marcia con tale ardore che all'ora nona (poco dopo le 3 del pomeriggio) raggiungono gli Afraniani che si erano mossi dodici ore prima e non avevano dovuto guadare il fiume.

Afranio e Petreio sorpresi dalla rapidità dei nostri sono costretti a fermarsi. Occupano un colle e si schierano in ordine di battaglia.

Ma Cesare soddisfatto di aver costretto i nemici alla sosta, preferisce far riposare i nostri.

I Pompeiani per difendersi dalla nostra cavalleria erano intenzionati ad addentrarsi nelle vicine montagne, ma spossati dai continui attacchi sono costretti a fermarsi per riposare.

Verso mezzanotte da alcuni soldati nemici, catturati mentre si erano allontanati dal campo per fare provvista d'acqua, Cesare viene a sapere che Afranio conduceva silenziosamente fuori dal campo le sue truppe.

Viene dato l'allarme.

I nemici sentito il suono delle trombe, temendo di essere attaccati dalla nostra cavalleria mentre procedevano impacciati dagli zaini, rinunciano alla partenza e rientrano nel campo.

IX – Quella stessa notte Afranio e Petreio convocano il consiglio di guerra, per decidere se muovere il campo di notte oppure il mattino seguente.

Temendo che con il favore dell’oscurità parte degli ausiliari avrebbe disertato, stabiliscono di partire all’alba del giorno dopo.

Appena si mettono in marcia la loro retroguardia è attaccata dalla nostra cavalleria, per portare loro soccorso fermano i soldati per respingere i cavalieri. Subito dopo cercano di allontanarsi di gran corsa, ma vengono nuovamente incalzati dai nostri. Procedendo in tal modo per tutto il giorno avanzano di solo quattro miglia.

Cesare ai primi albori effettuata una ricognizione fa uscire l’esercito dal campo e poiché tutte le strade per Octogesa e l’Ebro erano occupate dagli Afraniani, segue un percorso aggirante.

Gli Afraniani vedendo che ci allontanavamo da loro, pensano che rimasti senza viveri siamo costretti a ritirarci.

Lieti si congratulano per le decisioni prese.

Ma all’improvviso vedono che la nostra colonna piega verso destra e che i primi erano già oltre al loro campo, danno l’allarme e corrono verso le gole e i monti che si frappongono tra il loro campo e l’Ebro.

Era questa una gara di velocità tra noi e gli Afraniani. Per noi la strada era più difficile, ma i nemici erano ostacolati dalla nostra cavalleria.

La situazione per gli Afraniani era comunque critica, infatti seppure fossero giunti per primi sui monti, avrebbero comunque perso i bagagli e le coorti lasciate a presidio del campo.

Ma fu Cesare a giungere per primo.

Afranio tenta di occupare con la fanteria leggera un colle vicino, ma questa è intercettata dalla nostra cavalleria.

I fanti non reggono neppure al primo scontro, circondati sono uccisi o catturati sotto gli occhi di entrambi gli eserciti.

X – Afranio e Petreio costretti ad accamparsi lontani dalle acque, decidono di costruire un vallo per arrivare alle fonti senza pericolo.

Per seguire i lavori si allontanano dal campo.

Partiti i comandanti i soldati escono in massa dal campo e ciascuno cerca e chiama il compaesano che ha tra i nemici.

Si informano se possono fidarsi della parola di Cesare.

Viene data loro assicurazione, allora chiedono la grazia non solo per se stessi ma anche per i loro comandanti, non volendo tradirli. Lo stesso fanno i capi Spagnoli che cercano nel nostro campo chi li presenti a Cesare.

Anche il giovane figlio di Afranio tratta con Cesare per il tramite del legato Sulpicio.

Afranio informato dei fatti rientra nel campo disposto a sopportare con animo sereno ogni evenienza.

Ma Petreio, cieco e sordo ad ogni voce ragionevole, rientra al campo con la sua coorte pretoria, fa uccidere i legionari di Cesare che incontra mentre si erano trattenuti con i compaesani nel campo.

La maggior parte, nascosti nelle tende, vengono fatti fuggire di notte.

La parola torna alle armi.

Cesare lascia liberi i soldati nemici che si trovano nel nostro campo, ma non pochi tribuni e centurioni chiedono di rimanere presso di lui. Cesare manifesta loro la sua gratitudine e li conferma nelle rispettive cariche.

XI – La follia di Petreio mise i Pompeiani in una situazione disperata. Impossibilitati ad avanzare, tagliati fuori dai rifornimenti, Afranio e Petreio decidono di tornare a Llerda, poiché là avevano lasciato un po’ di frumento.

Ma anche la ritirata è ostacolata dalla nostra cavalleria.

Alla retroguardia si combatte accanitamente, degli Afraniani cadono molti soldati ed alcuni centurioni.

L’esercito di Cesare incombe per ogni dove.

I Pompeiani non potendo continuare la marcia sono costretti ad accamparsi in un luogo lontano dalle acque.

Cesare preferisce vederli tormentati dalla sete e dalla fame e costretti a piegarsi alla resa piuttosto che combattere contro di loro, poiché gli ripugna fare strage di cittadini Romani.

Per togliere loro ogni possibilità di contrattacco Cesare fa costruire un fossato ed un vallo.

Messi alle strette, da tre giorni senza foraggio per le bestie da soma ed essi stessi senza acqua né cibo Afranio e Petreio chiedono un colloquio con Cesare, senza la presenza dei soldati.

Cesare concede il colloquio ma solo se avviene pubblicamente.

Viene dato in ostaggio il figlio di Afranio.

Alla presenza dei due eserciti prende la parola Afranio, dice che non era giusto infierire su di loro, la cui unica colpa era stata quella di essere stati fedeli al loro comandante Pompeo. Se c’era ancora posto alla pietà implora Cesare di non punirli con l’estremo castigo.

XII – Cesare risponde che nessuno meno di loro, Petreio e Afranio, avevano diritto a chiedere pietà.

Avevano fatto uccidere soldati che inermi e fiduciosi, in un momento di tregua si erano recati nel loro campo.

E che doveva dire lui stesso?

Perché erano state mandate in Spagna sei legioni oltre a quelle che già vi si trovavano?

La Spagna era pacificata, perché dunque questo dispiegamento di forze se non per la sua rovina?

Contro di lui erano state violate tutte le leggi e tutte le consuetudini.

E perché mai comandanti esperti come loro erano stati mandati in Spagna, senza nessuna necessità per la Repubblica?

Non conveniva a loro cercare di destare compassione.

Di clemenza avevano diritto i soldati di ogni ordine, che per l’arroganza e l’ostinazione dei propri capi, nemici della pace, avevano dovuto sopportare ogni sorta di sofferenze.

Tuttavia non intende approfittare della loro umiliazione per aumentare le proprie forze, quindi la sua unica condizione di pace è che essi congedati gli eserciti (ciò comportava che i Pompeiani pagassero lo stipendio dovuto ai soldati) se ne vadano dalla Spagna.

A questa condizione non avrebbe fatto male a nessuno.

Un grande boato di gioia accoglie le parole di Cesare.

I soldati di Afranio mentre temevano per la propria vita vedono aprirsi le porte della salvezza.

La campagna di Spagna era durata quaranta giorni.

Le nostre perdite furono minime.

Cesare non volle fare strage dei Pompeiani, non voleva annegare in un fiume di sangue cittadini Romani, non voleva che l'odio e la vendetta dilagassero, come sempre era avvenuto nelle guerre civili.

Aveva dimostrato che il suo esercito, maturato in otto anni di guerra combattuti su ogni terreno, contro nemici fortissimi, era invincibile.

Sapeva che i soldati di Afranio, congedati per sua volontà, tornati incolumi in patria, avrebbero lodato la sua clemenza ed esaltato la forza del suo esercito.

Dopo questi avvenimenti in Spagna, nelle Gallie, in Italia, in Sardegna e in Sicilia, i Pompeiani non avrebbero più trovato nessuno disposto a prendere le armi contro Cesare.

XIII – Qualche tempo prima Marco Varrone, che a causa della partenza di Petreio per Llerda si era spostato dalla Lusitania nella Spagna Ulteriore, dapprima aveva assunto una posizione equidistante tra Pompeo e Cesare; ma quando seppe che Cesare era stato trattenuto a Marsiglia e successivamente, informato da Petreio delle difficoltà di approvvigionamento dei Cesariani, passò decisamente nel fronte Pompeiano.

Marco Varrone

Indetta una leva in tutta la provincia, vi aggiunse trenta coorti ausiliarie, raccolse una gran quantità di grano per Afranio e Petreio e per i Marsigliesi, ordinò ai Gaditani (gli abitanti dell’attuale Cadice) di costruire dieci navi da guerra e altrettante ordinò che si costruissero ad Hispalis (l’attuale Siviglia), costrinse i cittadini Romani della provincia a promettergli diciotto milioni di sesterzi, raccontando che Cesare era stato abbandonato da gran parte del suo esercito.

Quando venne a sapere della sconfitta di Afranio e Petreio decise di recarsi con due legioni a Gades, dove intendeva concentrare le navi e tutto il frumento.

Cesare, sebbene urgenti motivi lo spingevano a rientrare in Italia, tuttavia non voleva che in Spagna restassero focolai di guerra, pertanto mandate nella Ulteriore due legioni comandate da Quinto Cassio Longino, il tribuno della plebe, avanza a marce forzate con seicento cavalieri verso Corduba, dove convoca i magistrati di tutte le città.

Quinto Cassio Longino

Per parte loro gli abitanti di Corduba, chiudono le porte a Varrone ed essendo capitate per caso due coorti arruolate tra i coloni Romani, le trattengono per difendere la città dai Pompeiani.

Questi avvenimenti spingono Varrone ad affrettarsi verso Gades con le sue due legioni, ma mentre stava in marcia viene informato che i capi Gaditani d’accordo con i tribuni delle coorti di presidio erano passati dalla parte di Cesare.

Appena questi fatti sono noti una delle sue legioni detta Vernacula (indigena), poiché formata da Spagnoli, lascia Varrone e con tutte le insegne si reca ad Hispalis, accolta benevolmente dai cittadini Romani.

Varrone, vistasi preclusa ogni strada, fa sapere a Cesare di essere pronto a consegnare la sua legione a chi gli avrebbe mandato.

Consegnata la legione Varrone si reca da Cesare a Corduba, gli fa un leale rendiconto della situazione finanziaria della provincia, gli consegna il denaro in suo possesso, indica dove ha ammassato il grano e dove sono le navi.

Cesare in un discorso pronunciato a Corduba ringrazia i cittadini Romani per il loro aiuto, gli Spagnoli perché avevano cacciato i presidi Pompeiani, i centurioni perché si erano schierati con gli Spagnoli. Restituisce le somme e i beni confiscati da Varrone.

Dopo essersi trattenuto due giorni a Corduba parte per Gades, dove rimette nel pubblico erario le somme prelevate da Varrone, ringraziati i Gaditani per il loro aiuto, nominato Cassio governatore della provincia, si imbarca su una delle navi fatte costruire da Varrone e via mare arriva a Tarragona dove ambasciatori di varie città attendevano il suo arrivo.

Tributati riconoscimenti pubblici e privati secondo il merito, lascia Tarragona e per via di terra arriva a Narbona e poi a Marsiglia dove apprende che a Roma il pretore Marco Emilio Lepido lo ha nominato dittatore (per la nomina dei consoli).

XIV - In precedenza a Marsiglia, su ordine di Domizio, vengono armate altre diciassette navi da guerra e per incutere timore a Decimo Bruto vengono messe in mare molte altre imbarcazioni più piccole.

Bruto disponeva di un numero di navi molto minore, ma su queste Cesare aveva fatto imbarcare i più valorosi dei legionari e dei centurioni.

Confidando sul numero delle loro navi e sull’abilità dei piloti, i Marsigliesi vengono all’attacco dei nostri che si erano ancorati nell’isola di fronte a Marsiglia (Ratonneanu). Ma nonostante schierino il doppio delle navi e per quanto le nostre imbarcazioni fossero molto più lente, a causa del legno ancora verde con le quali erano state di recente costruite, tuttavia prevalse il valore.

In questa battaglia furono messe fuori combattimento nove navi nemiche, tra quelle affondate e quelle catturate.

Grande fu la delusione di Domizio che pensava di liberare la via del mare e avere una agevole via di comunicazione con le forze Pompeiane.

Vinti i Marsigliesi sul mare, Gaio Trebonio comincia l’assedio della città da terra.

Pompeo invia in soccorso dei Marsigliesi Lucio Numidio con diciassette navi, che, mandata in avanscoperta una agile imbarcazione, sollecita i Marsigliesi a resistere in attesa del suo arrivo.

I Marsigliesi rincuorati, tirano fuori dai cantieri vecchie navi, le riparano e avendo a disposizione molti e abili piloti si preparano ad affrontare Bruto.

Ma se potevano armare nuove navi, non potevano trovare combattenti fortissimi come i nostri.

Bruto aveva aumentato la propria flotta con le sei navi che aveva preso ai Marsigliesi nella precedente battaglia.

Dal campo di Trebonio si vedeva tutto ciò che avveniva in città: giovani, donne anziani, prostrati davanti alle statue degli dei imploravano la vittoria.

La nave di Decimo Bruto, che si poteva riconoscere per il vessillo è attaccata dai nemici, ma nella foga dell'assalto due imbarcazioni nemiche si scontrano e affondano.

La battaglia infuria con esito nefasto per i Marsigliesi, cinque delle loro navi sono affondate, quattro catturate.

Nasidio, vista la piega presa dallo scontro, si dà alla fuga.

XIV – Vinti sul mare i Marsigliesi si rinserrano dietro le loro possenti mura per resistere all'assedio.

I nostri legionari, che sotto la guida di Cesare avevano imparato a costruire ogni specie di opera, si mettono al lavoro, innalzano una torre che sovrasta le mura della città, in breve tempo lavorando ininterrottamente notte e giorno costruiscono un terrapieno e una galleria.

Quando tutto è pronto parte l'attacco alle mura.

Mentre dalle torri si scagliano frecce e proiettili, i legionari dalla galleria scalzano molte pietre della più vicina torre nemica, che all'improvviso crolla.

Presi dal panico i maggiorenti della città escono inermi, cinte le fronti con le bende sacre (bende bianche e rosse con le quali i supplici chiedevano protezione), chiedono una tregua a Gaio Trebonio, in attesa che arrivi Cesare.

In precedenza Cesare aveva scritto a Trebonio di fare il possibile per evitare che i soldati esacerbati dal tradimento dei Marsigliesi, entrassero in città e facessero una strage.

Trebonio accorda la tregua, suscitando il forte malcontento dei soldati, che volevano farsi giustizia.

XV - Nei tempo che segue si aspetta l'arrivo di Cesare, le operazioni militari sono sospese.

Ma un giorno, mentre i nostri approfittando della tregua riposavano, improvvisamente i Marsigliesi effettuano una sortita e danno alle fiamme il terrapieno.

Fu questo un atto stupido oltre che sleale. Pensavano forse che giunti a questo punto avremmo tolto l’assedio? Pensavano che i soldati a stento prima trattenuti dal voler irrompere nella città e fare strage, si sarebbero ammansiti?

L’unica spiegazione è che Domizio li abbia mandati allo sbaraglio al solo scopo di logorare le nostre forze.

Ma i legionari, mentre vedevano che tante fatiche erano state rese vane, si misero nuovamente al lavoro con irresistibile ardore e mancando il legname per ricostruire il terrapieno lo fecero parte in muratura e parte riutilizzando il legname che non era bruciato, ricoprono le travature con graticci ed i graticci di fango.

I nemici quando videro che in pochi giorni avevamo rifatto quelle opere che pensavano non saremmo stati in grado di rifare, né era possibile abbatterle o darle alle fiamme, ridotti all’estrema carestia, oppressi da ogni sorta di mali, stabiliscono di arrendersi senza inganni. Apprese le intenzioni dei Marsigliesi fugge Milone e su tre navi fugge Domizio.

Inseguito da Bruto sacrifica due delle navi che proteggono la sua fuga.

Già a Corfinio Domizio era pronto a tradire i suoi dandosi alla fuga.

A Marsiglia volle ripetere la prodezza.

Cesare arrivato dalla Spagna ordina che vengano consegnate tutte le armi e i proiettili, le navi e il denaro del pubblico erario.

Infine per il nome e l’antichità della città la risparmia.

A presidio lascia due legioni.

Manda le altre a riposare in Italia.